🗞️ Chapeau

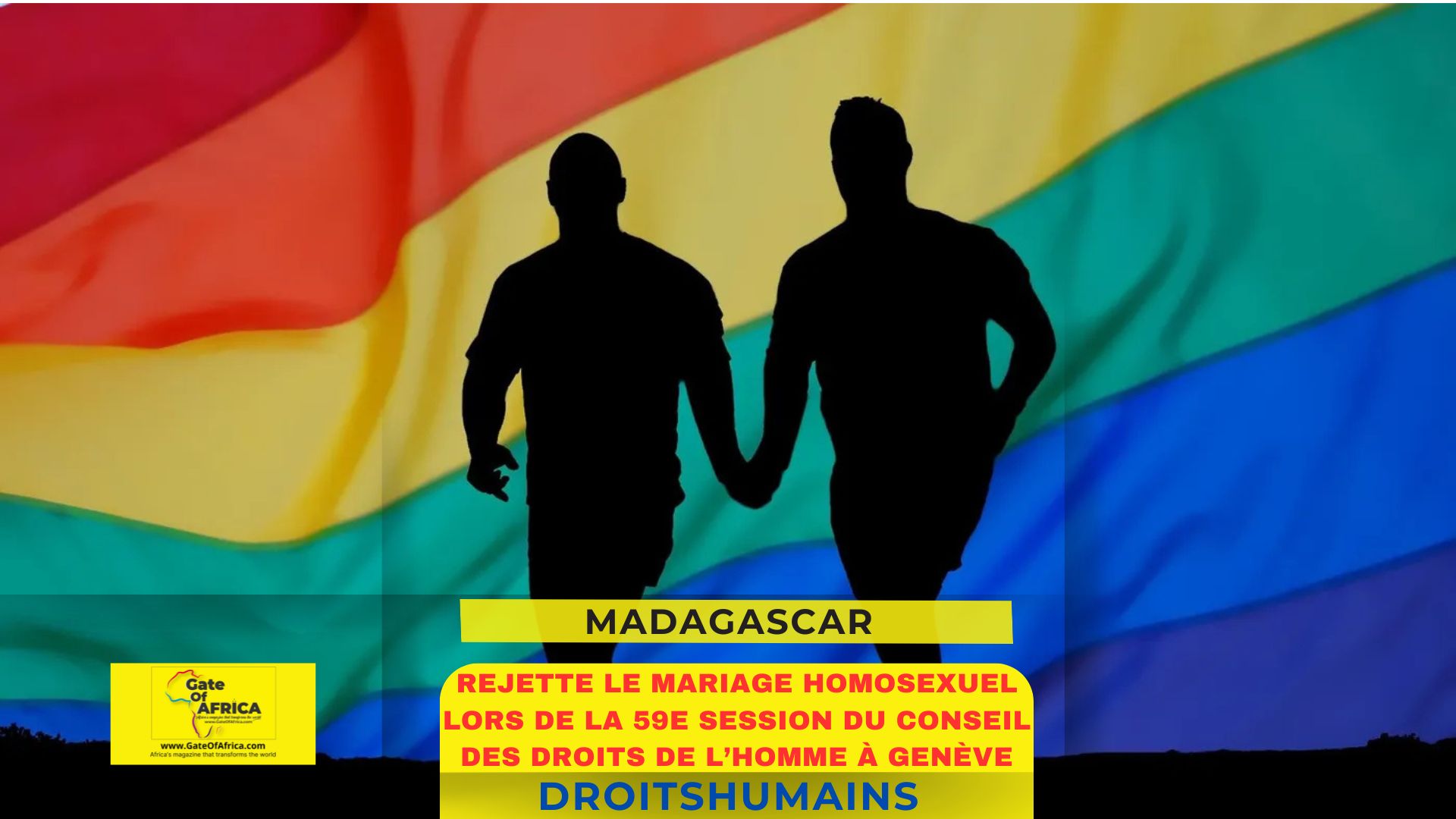

Lors de la 59e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, tenue à Genève en juin 2025, Madagascar a officiellement décliné la recommandation internationale d’adopter le mariage pour les personnes de même sexe. Une décision qui suscite des réactions contrastées sur la scène internationale comme au sein de la société malgache, partagée entre traditions culturelles et aspirations aux droits universels.

🔍 Le contexte diplomatique à Genève

Chaque année, les États membres de l’ONU participent à l’Examen Périodique Universel (EPU). Cette procédure évalue les progrès et engagements des pays en matière de droits de l’homme.

À l’occasion de cette 59ᵉ session du CDH, plusieurs pays, notamment européens et latino-américains, ont recommandé à Madagascar d’élargir ses droits civils, y compris l’ouverture du mariage aux couples de même sexe.

Réponse officielle de la délégation malgache :

« Les valeurs culturelles fondamentales de la société malagasy ne reconnaissent pas l’union de personnes de même sexe dans l’institution du mariage. »

🧭 Une position assumée : entre tradition et souveraineté

Madagascar s’appuie sur la Constitution de 2010, qui définit le mariage comme l’union entre un homme et une femme. Selon la délégation malgache, toute réforme en ce sens nécessiterait une révision constitutionnelle, ce qui n’est pas à l’ordre du jour.

La ministre de la Justice présente à Genève a insisté :

« Le pays respecte la dignité de tous les citoyens, y compris les personnes LGBTQ+, mais dans le cadre de ses propres lois et référents sociaux. »

Une déclaration qui souligne la volonté de préserver la souveraineté juridique et culturelle, tout en se disant ouverte au dialogue.

📌 Le droit international et les critiques des ONG

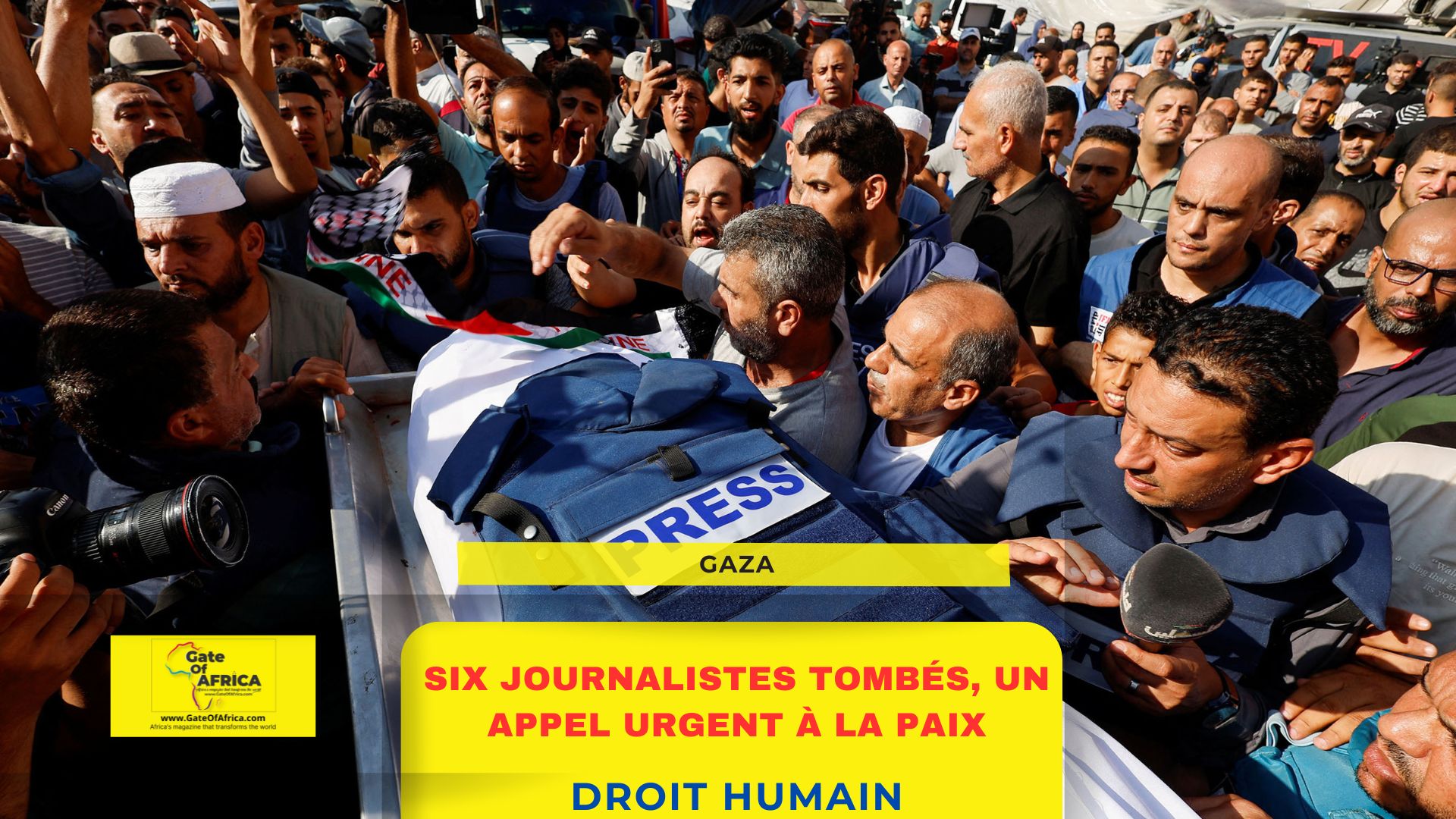

Plusieurs ONG de défense des droits humains ont regretté ce rejet, y voyant une occasion manquée pour Madagascar de faire un pas vers l’égalité.

Human Rights Watch et Amnesty International ont dénoncé une « discrimination institutionnalisée », tandis que d’autres voix plus modérées ont appelé à une approche progressive, sans brusquer le cadre sociétal existant.

⚖️ Quelles conséquences pour les Malgaches LGBTQ+ ?

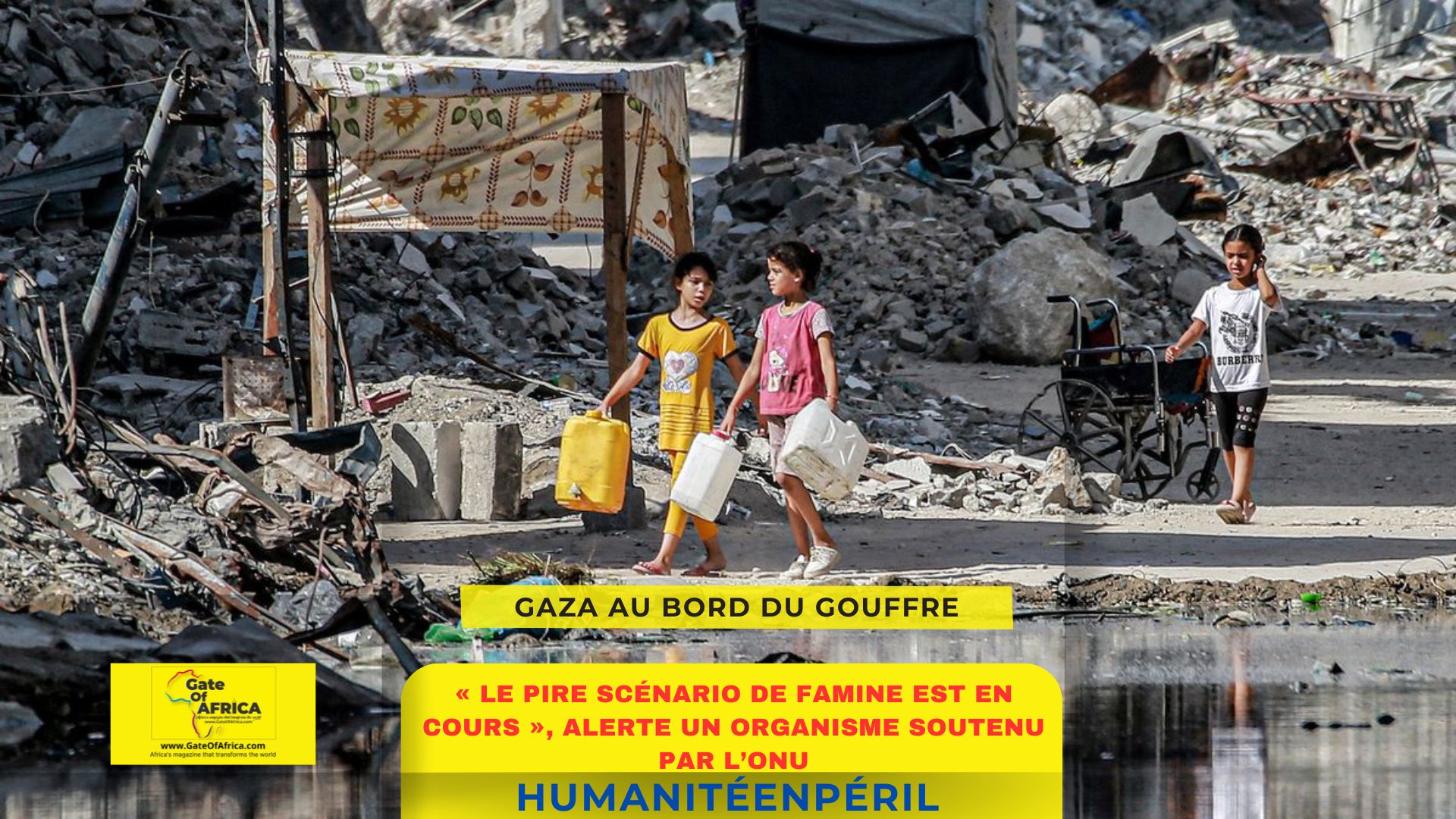

- Pas de reconnaissance légale des couples homosexuels (ni mariage, ni union civile)

- Absence de protection spécifique contre les discriminations basées sur l’orientation sexuelle

- Visibilité sociale encore limitée, voire stigmatisée, dans de nombreux milieux

Malgré cela, des initiatives communautaires locales continuent d’émerger, souvent discrètes, mais résolument militantes.

💬 Encadré – Voix citoyenne

« Je ne demande pas un mariage religieux. Je veux juste que mon couple soit reconnu par l’État, comme les autres », témoigne anonymement un jeune Malgache vivant à Tana, membre de la communauté LGBTQ+.

🌍 Le panorama régional : Madagascar isolée ?

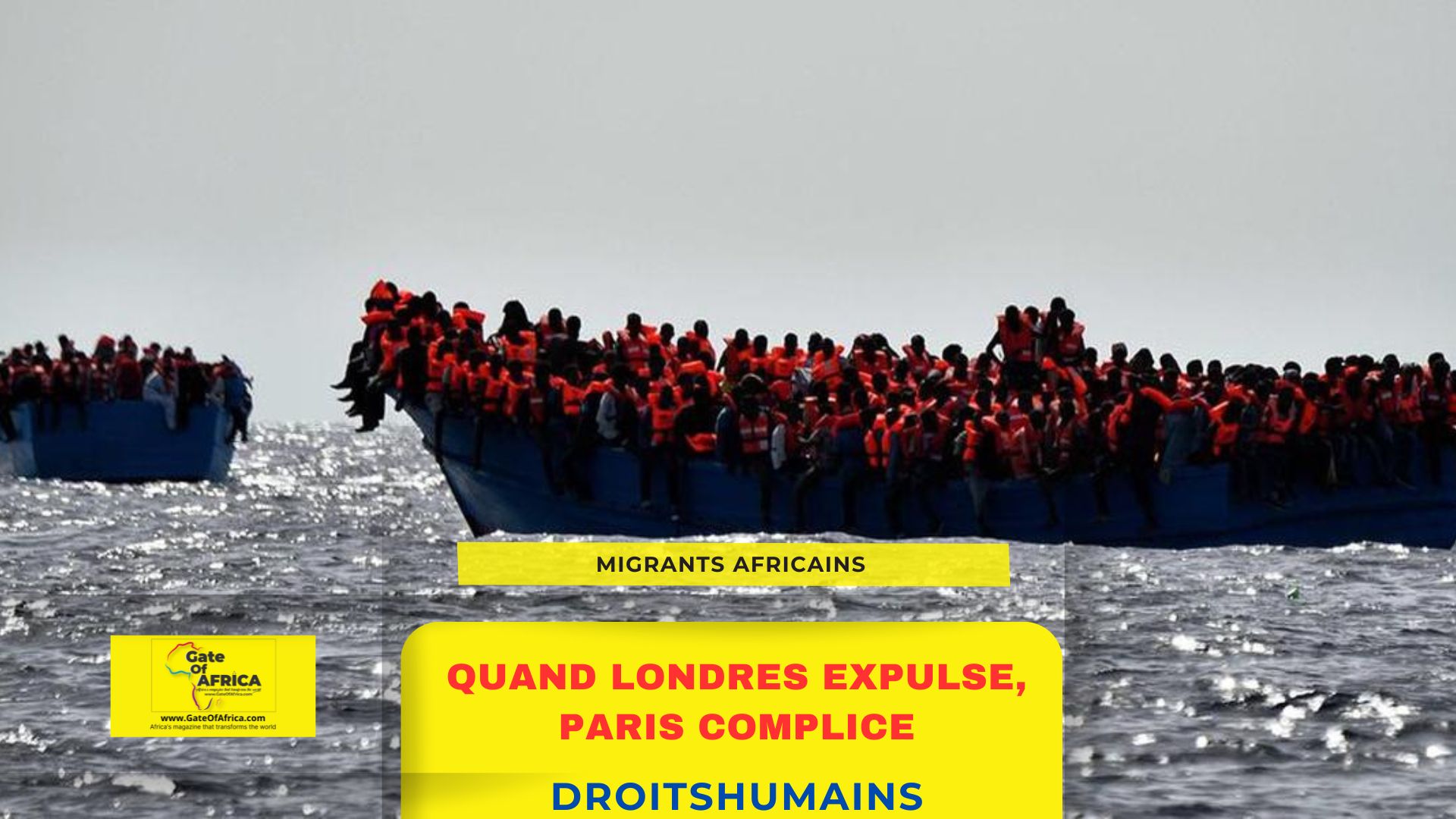

Sur le continent africain, seuls quelques pays ont légalisé les unions entre personnes de même sexe : Afrique du Sud (depuis 2006), Cap-Vert ou encore Mozambique (reconnaissance partielle).

La majorité des États africains conserve une position conservatrice, souvent motivée par des considérations religieuses, culturelles ou politiques.

Madagascar ne fait donc pas exception, mais sa participation active aux dialogues internationaux place le pays face à une pression diplomatique croissante.

🧭 Conclusion

En refusant d’adopter le mariage homosexuel à l’issue de la 59ᵉ session du Conseil des droits de l’homme, Madagascar reste fidèle à ses référents culturels, tout en exposant ses limites face à l’évolution des standards internationaux.

La question du respect des droits fondamentaux, dans un cadre culturel local, reste un défi complexe que le pays devra tôt ou tard affronter.

✍️ Gate Of Africa Magazine – Rédaction société & diplomatie

📲 Suivez-nous sur Facebook : Gate Of Africa Magazine

#DroitsHumains #Madagascar #MariagePourTous #ONU #EPU2025 #CultureEtDroits #LGBTQ #GateOfAfricaMagazine #Souveraineté #Geneve